组委会加强跳水池设备防震措施 应对地震波浪影响

在当前阶段的全国跳水赛事筹备过程中,赛事组委会宣布已全面加强跳水池设备的防震与波浪抑制措施,以应对可能出现的地震波浪干扰。这一举措源于近期地质监测机构的风险提示,也体现出体育组织对极端自然环境的前瞻性应对。组委会联合多家科研机构,对跳水池底结构、缓冲系统与水体能量吸收装置进行技术升级,确保比赛过程中任何微震波动都不会影响运动员的入水表现与安全稳定。随着国内外多项高水平赛事逐步重启,如何在保障竞技公平的同时防范突发自然风险,已成为体育工程领域的共同课题。业内专家认为,此次技术改进不仅是赛事安全体系的再优化,也为未来大型体育场馆的智能防震体系建设提供了可复制样本,显示出体育与科技深度融合的时代趋势。

1、技术升级与风险防控

组委会在近期完成的设施检测中发现,跳水池在高频振动条件下可能产生轻微的波浪回流现象。虽然这一变化对日常训练影响有限,但在正式比赛中,哪怕0.1秒的水面扰动也足以干扰运动员入水角度与得分表现。因此,组委会启动了防震系统升级工程,通过增设底部吸震层与侧壁波能分流结构,将外界震动传导影响降至最低。

德州扑克规则此次升级项目的核心是“动态阻尼调控技术”,该技术能够在检测到地震微波后迅速调整跳水池底板的弹性响应,使震动能量在局部范围内被分解。技术人员表示,这一改进能显著提高赛事连续性,即便在小幅地震波通过赛区时,也能保持水面稳定,避免运动员心理波动。

此外,赛事方还与国家地震研究中心合作,在场馆周边布设实时监测节点,对地壳活动进行秒级响应。这种体育设施与科研监测的结合,标志着跳水项目在安全管理维度上实现了从“被动防护”到“主动感知”的转变。

2、场馆结构与水体优化

跳水池作为赛事核心设施,其结构设计直接影响到比赛质量。组委会此次特别强调“结构一体化抗震设计”,将防震层、导流槽与能量缓冲区有机整合,使每一次跳水后的水体恢复速度更快、水面波纹衰减更均匀。这种设计理念来源于深海工程防波堤技术的改良应用。

在水体优化方面,组委会引入了智能流体控制系统。该系统能通过感应波纹幅度自动调整水体密度与水温梯度,减少由震动引发的共振效应。工作人员介绍,这一系统在模拟地震测试中表现稳定,即便在强震波干扰条件下,跳水池水面依旧能在数秒内恢复平静。

值得一提的是,跳水池的水质循环系统也同步升级。新系统在保证水体清洁的基础上,引入压力分布调节模块,可根据场馆微震频率自动修正水流循环路径,从而避免局部波能积聚。这种“动态分流”机制让场馆具备了自适应防震能力,提升了长期运行的稳定性。

3、安全管理与应急演练

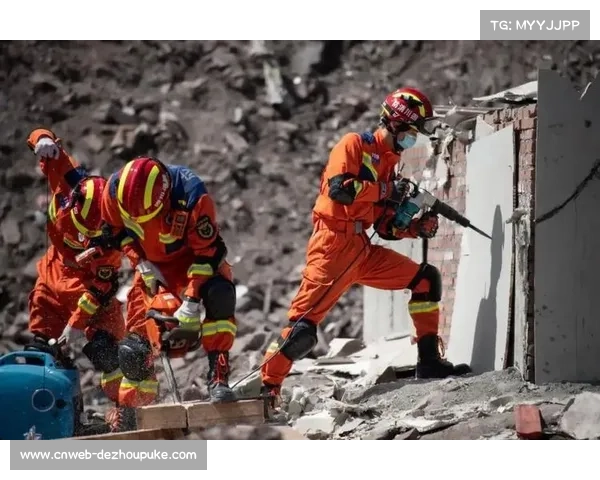

除了硬件改进,赛事组委会还重构了防震安全管理体系。每场正式比赛前,技术团队需完成防震演练与安全测试,确保设备处于最佳响应状态。演练内容包括突发震感应对、水面平衡恢复、运动员撤离路径规划等环节,形成了系统化的操作规范。

针对工作人员与教练员,组委会定期开展防震培训,强调从心理应急到现场调度的全流程应对。特别是在跳水这类对空间感与心理稳定高度依赖的项目中,任何突发震动都可能影响运动员动作完成质量,因此心理干预和实时反馈机制被纳入日常管理。

此外,赛事组委会还与当地应急管理部门建立了快速响应机制。一旦监测系统捕捉到异常波动信号,场馆可在数秒内启动应急预案,包括暂停比赛、调整灯光、启动疏散路线等操作,确保所有人员的安全。这一机制的建立,体现了体育赛事组织对极端环境风险的成熟应对。

4、科技助力与行业启示

随着AI与智能感应技术在体育场馆管理中的应用加深,本次跳水池防震系统升级被视为一次行业创新尝试。通过数据驱动的震动预测模型,技术团队能够提前分析地质活动趋势,为场馆运维提供决策依据。这种“预测—响应—优化”的闭环体系,让防震工作从事后补救转变为前端防控。

从行业视角看,跳水项目的防震升级不仅是单项赛事的安全举措,更为整个水上运动设施提供了新样板。专家指出,类似设计理念可延伸至游泳馆、花样游泳训练中心等场所,实现多场景复制,推动体育设施建设的标准化与智能化。

更深层次的意义在于,科技赋能让体育安全体系具备了可持续性。防震与波浪控制不仅是赛事保障,更是体育产业科技创新的体现。随着未来更多国际赛事落地国内,这类智能防护技术或将成为大型场馆建设的标配,推动体育工程领域向更高标准迈进。

跳水赛事组委会在强化防震措施方面的系统性改革,展示了体育组织对安全与公平并重的执着追求。从设施结构到应急管理,再到科技赋能的深度融合,每一环节都体现出专业化与前瞻性。地震波浪影响被有效控制的同时,也让赛事环境更具可持续与技术含量。

展望未来,随着地震监测与AI控制技术的不断升级,体育场馆的防震体系将更加智能、高效。专家建议各类赛事组织借鉴此次经验,建立动态风险监测与应急协同机制,实现从“防范风险”向“掌控风险”的跨越。这一趋势不仅将提升赛事安全水准,也将助力体育产业在科技化转型的浪潮中实现高质量发展。